伯耆国たたら事典

■奥日野のたたらの歴史

近藤家の経営理念/歴代当主

多くの鉄山師が割拠した中で、近藤家が唯一、最後まで鉄山を経営し続けられたのか。合理的な経営を心掛け、また地域との協調を何より尊重し、広く優秀な人材を求めたことなど、その一貫した経営理念を考えます。また歴代当主が傑出した経営者としてあり、初代から七代までそれぞれの功績を紹介します。

中国地方の鉄生産地/たたらサミット

中国山地は、豊富な砂鉄資源と広大な森林を有しており、たたら製鉄に最適な環境で、明治七年の府県物産帳によれば、中国地方4県と兵庫県の鉄生産量が全国の9割以上を占めていました。その主な産地の歴史概要や伝承の取り組みなどをご紹介します。

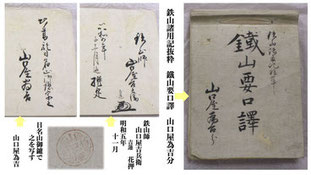

「鉄山秘書」と下原重仲

その多彩で詳細な内容から、たたら製鉄研究では必読書とされる天明4年(1784)の書「鉄山秘書」。著者は伯耆国宮市村(現江府町)の鉄山師、下原重仲。一子相伝とされるたたらの詳細を、なぜ重仲は書物として書き残したのか。近年の調査で次第にその謎が解け始めています。

近藤家文書「孝行者抜擢書」

近藤家の古文書に、鳥取藩に提出する資料の一つとして、後日伝として森家の親族が後述した内容をまとめたもの。時は江戸時代天明の頃、たたら経営に破綻を生じ、失意の末、郷里の日野郡を離れ、放浪の旅に出かけた父(下原重仲)を探して、倅の恵助が十数年後、やっとその父を連れ帰ったという物語です。

重仲直筆の歌集『農暇拾穂集』について

「伯耆文化研究 第24号」で発表された高橋章司氏の論文紹介

日野町黒坂の森家で再発見された重仲直筆の歌集『農暇拾穂集』は、重仲の生涯の謎を解く手がかりを多く含んでいます。言い換えればこの歌集は、生涯を綴った「日記」のような存在で、一首一句を丁寧に読み解いていけば、重仲がいつどこで何を考え何をしていたか?が紐解いていけるということのようです。それに加え、重仲が出奔した奥州での現地調査を重ねると、今までの重仲に対する評価を大きく覆すことになるとのことで、ここでは高橋氏の論文の概要をご紹介していきます。

■たたら製鉄の実際

操業の手順

村下が厳選した土で製鉄炉を作るところから始まり、火を入れて温度を上げ、炉内の状況を見ながら機に応じて調合した砂鉄を投入し、鞴(ふいご)を踏む番子に指示を出して風力を調整し、4日目の朝、炉を壊して鉧を取り出す。全ては経験則で鉄づくりを行なっていたそのプロセスはとても興味深いものです。

■鉄に関する基礎知識

人類と鉄・製鉄の原理

鉄の種類

一口に鉄」と言ってもその種類はさまざま。たたらによって生まれた「鉧」からも、極上品と言われる玉鋼をはじめ、各種の製品が作られました。そのポイントは炭素の含有量。軟鉄、鋼、銑の違いなどを詳細に解説しています。

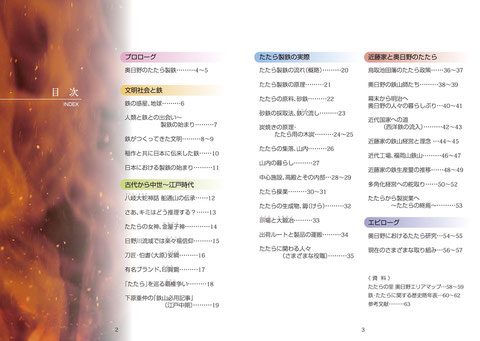

たたら Side-Book A to Z

平成24年度、文化庁の助成を受けて制作した小冊子です。

冊子の方は在庫がなくなってしまいましたので、ここで公開させていただくことにします。

たたらとその周辺のことを網羅的に記載していますので、興味があるところから拾い読みをしていただくのも良いかと思います。

※無断転載などはくれぐれもご遠慮ください。

用語から見える”たたらのリアル”

あいうえお順に紹介している「たたら用語辞典」から、カテゴリー別に選択して並べて見ました。制度・政策、契約・待遇・貸借、職業・身分、といった経営や経理といった資料に見える言葉・・・それから、設備・操業、大鍛治といった現場に関わる言葉。それらを思いつくところから読んでみると、きっとその有り様のディテールが見えてくるはずです。

たたら用語辞典

「たたら」では、日野地方の方言も交えて独特の言葉が使われ、用語の読み方や意味がわからないことから「たたら」そのものが理解しにくくなっているということがあります。

ここでは用語をアイウエオ順に並べていますので、不明な言葉が出てきたら気軽にその都度、調べてみてください。