トピックス&レポート2024

12月16日(月)笹川保健財団フェロー(奨学生)の皆さんに解説

2024年2月に出版された、松本薫さんによる小説『火口に立つ。』のご縁で、この度、笹川保健財団の皆さんが根雨をお訪ねくださいました。

この小説は当地出身の翻訳家・評論家として明治末期〜昭和初期の分断で活躍した生田長江をテーマとし、松本さんによる小説『TATARA』の続編とも言える内容の作品ですが、長江が抱えていた病弊、ハンセン病の撲滅を設立の主幹においておられる同財団の喜多会長にお読みいただいたところからご縁が深まって、今回のご来訪となったものです。

メンバーは同財団の奨学金を得てアメリカ〜カナダへ留学されるご予定の看護師や助産師の皆さんなど約10名。午前中は日野病院で地域医療の現場を視察、そば道場たたらやで昼食後、「たたらの楽校」でたたらの歴史を解説させていただきました。長江を育んだたたら産業や文化的土壌についてご案内し、その後は2階で、松本薫さんを交えて小説の感想などを熱くディスカッション。今回お越しの皆さんはこれから世界を舞台に、さまざまな形で活躍されるであろう、とても優秀な方達ばかりで、そうした皆さんにこの奥日野の歴史をお伝えできたことはたいへん有意義でした。江戸中期以降、当地の主産業であった「たたら」が今日の私たちに、有形無形の有益な遺産を残してくれていることを改めて再認識しました。

11月24日(日)境港でミニたたら体験会

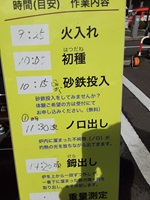

境港では久々、2回目のたたら操業です。早朝、根雨を出発して現場に到着、諸所の事情によりw屋根掛けはせずに、9時30分、海とくらしの資料館館長さんの初種。最初の砂鉄の投入で鉄づくりが開始となりました。

その後、約4時間をかけての砂鉄投入体験には、地元の子供さんたちも多数参加。お昼前に最初のノロ出し。炉の内面の粘土や砂鉄に含まれる不純物、ケイ素が熱で溶解し溜まったのがノロ。それが炉の底に開けられた穴を突き崩すと、真っ赤に溶けて出てきます。炉の底にはしっかりと鉄ができているようで、2回目のノロ出しでは、2つある穴のうちの上の方の穴を突き崩して行われ、これは炉の底にしっかりと鉄ができている証左でしょう!!

スタッフは中庭で、カニ汁を振る舞っていただいてそれぞれにお昼を過ごし、15時にいよいよ鉧出しです。

炉を壊して鉧を取り出し、水で冷やすと凄まじい水蒸気が立ち上ります。たたら操業のクライマックスです!!今回の出来高はなんと、9.4kg!!15kgの砂鉄からこれほどのケラができたのは初めてではないでしょうか。こうした見事の鉄の出来栄えと、境港の皆さんとの交流でたいへん有意義なイベントとなりました。

お知らせ◆11/23(土)〜12/ 16 (月)境港と日野の鉄 展 開催!

会場/海とくらしの史料館

米子を飛び越して!?(笑)境港と日野はとても深〜い関係があります。日野川〜米川を通じた水のつながりの他、かつて日野で生産した鉄を境港から搬出したという歴史的なつながりが特筆され、現在、境港が重要な港湾・水産漁業基地としてある、その礎を江戸時代の「鉄の物語」に見ることができます。

今回の「鉄展」では、日野のたたらの製造と流通の歴史、日野の鉄山師などの尽力で鉄山融通会所ができ、それがもととなって境港が現在に至る発展を遂げてきた経緯をパネルなどで展示。見どころいっぱいの内容となっています!!●企画展=無料

11/24(日)ミニたたら体験会

砂鉄を原料、木炭を燃料とした日本独自の製鉄方法「たたら」を11月24日、実際にご覧いただき、また砂鉄投入の体験(先着50名)もしていただきます。高温の炉の中で灼熱の鉄ができ、それを取り出す瞬間は感動モノです!!9時から始めてケラ出しは午後3時で、長丁場ですが、この機会にぜひ多くの方に体験していただきたいものです。(場所=中庭、参加費は無料)

日野の特産品販売とカニ汁のふるまいも!

24日は日野町の「まめなか屋」が日野の特産品を出張販売!!

加えて、境港ベニガニ有志の会によるカニ汁の振ふるまいも!!

食べて、見て、体験して!!たくさんの皆さんのご来場をお待ちしています!!

10月27日(日)令和のふいご祭 〜ミニたたら操業他〜

第11回令和のふいご祭が10月27日に開催されました。(同時開催生きいきひのふれあいまつり)■日野町役場前駐車場

前日から積み込んでいた高殿(特製テント)などをおろして、要領よく組み立て。中心に縦型炉が組み上げられていよいよ操業の準備万端!

①ミニたたら操業ワークショップ

金屋子さんに安全祈願した後、火入をして砂鉄投入。延50名の方々に投入体験をしていただきました。途中、マグマのように溶けたノロが流れ出すと、思わず歓声が上がります。酸化鉄とケイ素でできている砂鉄を加熱して溶かすことによって、酸化鉄とケイ素が分離し、その上澄みとなっているケイ素を適度に抜いてやるのが「ケラ出し」です。

砂鉄15kgを投入して予定通り午後2時を回ったあたりでいよいよ鉧出し。鋼や銑などを含む鉄の素、鉧は今回は約8.2kgの出来です。

②鍛冶屋体験

同じ会場内では地元・宮脇さんによる鍛冶屋体験も実施され、参加者は和釘を熱し、叩いてペーパーナイフなどを作っていました。

③根雨まち歩き&「たたらの楽校」無料ガイド

今回の新企画として、希望者を募り、約10名の皆さんとお昼過ぎに役場前を出発し、たたらの楽校〜近藤家をめぐるまち歩きも行われました。

9月20日(金)二部公民館で「たたら”ガッテン”講座」

根雨から北へ間地峠を超えて10km足らず、伯耆町二部地区。かつては「日野郡溝口町」で、近年では行政区が変わったことからか、近くて遠い感じもしていましたが、歴史的には出雲街道を持ち出すまでもなく、とても関係深い地域です。この度公民館からオファーをいただいて「たたら」のお話をしに伺いました。会場は「たたら会館」、二部地区では「たたらまつり」と銘打った公民館行事もやっておられ、たたらの歴史について地域の皆さんが、それを誇りとされていることがよく伺えます。

二部地区といえば、近藤家が明治20年代以降操業した「福岡山鉄山」の話がメインとなります。最初に電子紙芝居「喜八郎の決断」をご覧いただいた後、人類と鉄の関わりから「たたら」の始まり、そして時代を経ながらどのような歴史を辿ったかを、約2時間、喋らせていただきました。

本編終了後は歴史グループの皆さんと、コーヒーをいただきながらの座談会を1時間半。地域の歴史に大変熱心に向き合っておられる様子に感服しました。

7月7日(日)生山駅と出雲横田駅を結ぶ「たったら〜号」運行!

生山駅と出雲横田駅をで繋ぐ連絡タクシー、その名も「たったら~号」が運行を開始!!新型やくもと観光列車あめつちの乗り継ぎが簡単になり、これで伯耆〜出雲を一周する「たたらの歴史巡りループ」が完成します。たたらに興味関心のある方には、是非活用してほしいものです。運行はR6年11月まで。

「たったら~号」出発日

7月/7.8.14,15 8月/25,26 9月/15,16,22,23

10月/13,14,27,28 11月/3,10,11

7月5日(金)日南町大宮(印賀)の看板を更新!

当地における「たたら顕彰」の取り組みで2009年頃に設置したいくつかの野点看板のうち、2基がこの度、日南町大宮まちづくり協議会の事業として新たに更新されました。

1基は、奥日野のたたらが終焉を迎える最後まで操業されていた吉鈩地区に。もう1基は「たたらの楽校・大宮楽舎」のそばに。

6月30日(日)たたら場”W”ウォーク 〜人向山から都合山へ〜

「Wウオーク」のダブルとは、人向山と都合山、ふたつのたたら場跡のこと。明治20年頃に、人向山から都合山へと生産拠点の移設が行われた、その歴史をなぞってみようということで、奥日野ガイド倶楽部が今回初めて企画しました。

今回の参加者11名のうち、初めての方が5名、そのほかの皆さんも「人向山」に足を踏み入れるのは初めて。上菅駅を9時前に出発し、30分足らずで現地に。都合山の山内とはまったく様子が違う「たたら場」をご覧いただきました。1時間ほど滞在して折り返し、今度はたたら街道入り口から都合山へ。途中で「都合谷鉄穴」の説明をし、雑草がきれいに刈られた現地ではゆっくり散策。参加メンバーのうちお二人は常連さんで、ガイド倶楽部の準会員として、たたらのことは勿論、山野草のことなどを随時解説していただき、他の皆さんからは「達人」と呼ばれていました。

この日は雨が心配されましたが、程よく靄が立ち込めて、木々の緑がいっそう鮮やかに、気持ちよく歩くことができました。

参加されたみなさんのご感想(抜粋)

●初めての場所(人向山)に行って、色々新しい発見があった。都合山は2~3年ぶり。設備が進化していることに驚いた。

●天候を心配したが、靄の立ち込める中ゆっくり歩けて良かった。

●風景が子どものころとダブリ、魚釣りをしたくなった。

●初めて参加して色々勉強になった。

●ムシムシした天候だったが、都合山に久しぶりに来た。再度勉強になった。

●人向山に初めて行って知見が拡がった。何でこの地に来るか?大自然、緑がいい、川のせせらぎで癒される。

●とても勉強になった。トイレや看板など、よく整備されている。

●初めて参加した。達人が多く勉強になることが多かった。楽しく歩けた。

●初めてでモノ(地上物)がない中ではあったが、説明、絵図でイメージが湧いた。

●人向山が良かった。都合山は設備が整備されていてよかった。

●初めて参加した。気持ちよく歩けた。

▶︎▶︎以上のように、都合山は歩行距離表示や途中の案内板、たたら場の案内板、トイレ・ベンチ設置と、初参加の人も久々に参加の人からも、環境整備の充実に驚嘆の声が上がりました。

初挑戦の人向山、距離(片道2km)も適当、コースも平坦、現地の緒形家の「髭題目」も格好の話題を提供しました。(写真上)

■髭題目とは!?

日蓮宗で、題目「南無妙法蓮華経」の7字を、「法」以外の6字の筆端をひげのように伸ばして書いたもの。法の光を受けて万物が真理の活動に入る姿を表したものといわれます。

6月16日(日)都合山たたら跡の清掃作業

雑草の成長が著しいこの時期、恒例の「都合山たたら跡」草刈り・清掃作業。上菅地区の皆さん、伯耆国たたら顕彰会、奥日野ガイド倶楽部、役場合同で実施されました。

さすがは人海戦術!ということで、約2kmの「たたら街道」とたたら跡周辺の草刈りを、約2時間で終了することができました。

「キャビン」こと「たたらの楽校都合山分校」とバイオトイレ周辺は特に念入りに(笑)

このバイオトイレは、ソーラー発電システムを搭載し、水を使わず、便槽内の杉チップ中の微生物の働きでし尿を処理、臭いも発生せず環境にも優しいスグレモノなんです。

冬季間以外は開放していますので、ぜひ一度使い心地を確かめに(笑)お越しくださいまし!!

ガイド倶楽部の面々は作業終了後、人向山たたら跡への歩測と現地整備を行いました。

5月7日(月)たたら古道・花口ルートの整備

大型連休中 尾道新聞の記者さん、アテンド

大型連休中に、尾道新聞の記者さん来訪。後日、延べ8回にわたって日野のたたらの歴史や、

根雨のことを、「探訪記」として特集記事にしていただきました。

4月26日(金)都合山に先人の視座を学ぶ

淀江を拠点として、大山周辺〜伯耆・出雲圏域での地域づくり・交流促進に取り組んでいるOさんからのご依頼で、20〜40代くらいの7名の皆さんを都合山たたら跡にご案内しました。

ミヤマツツジが見頃となっている滝山公園で待ち合わせ。畑から徒歩で現地に。途中、都合谷鉄穴の井手の掛樋があった切割りで、ちょっと皆さんに謎かけをしてからキャビンへ。一息ついてもらってから山内へとご案内し、住居跡〜大鍛治場跡〜洗い場〜高殿跡〜大銅場などへと、簡単な解説をしながらひとまわり。

キャビンに戻ってパネルを使って、さらに詳しい解説をさせていただきました。皆さん、非常に博学で知識欲も旺盛!!様々な突っ込んだご質問をいただきました。

それから都合谷鉄穴の選鉱場跡にご案内して、最初の謎かけの答えを解説。先人の英知、自然との付き合い方などを皆で考えることができ、有意義なひとときを過ごさせていただきました。

3月23日(土)舟場・ヒヤ谷たたらの下見

3月も下旬となり彼岸も過ぎましたが、寒の戻りでみぞれ混じりの冷たい風が吹き荒ぶ中、予定していた舟場のヒヤ谷たたらと呼んでいるたたら場にて、たたら顕彰会のF事務局長、ガイド倶楽部のS会長、教育委員会から2名が参加して、今後の取り組みに向けた下見〜調査を行いました。

場所は舟場から間地峠に向かう、旧出雲街道の道沿いにあり、草が繁茂していたり倒木があったりでよく見えませんが、相当数の石垣が積まれ、広い平地が造成されたかなり広い山内となっています。

奥まって一番高いところに高殿があったものと推定され、ゆくゆくはちゃんとした発掘調査もされるべきですが、その前に赤色立体地図などで地形を確定し、またボランティアを募るなどしてたくさんの石垣が見えるように、除草作業などができたらと思います。

全部の石垣がスッキリ見えるようになれば、きっと壮観でしょう!「米子城」という良い先例もあります(笑)何とか頑張って取り組みたいものです!!